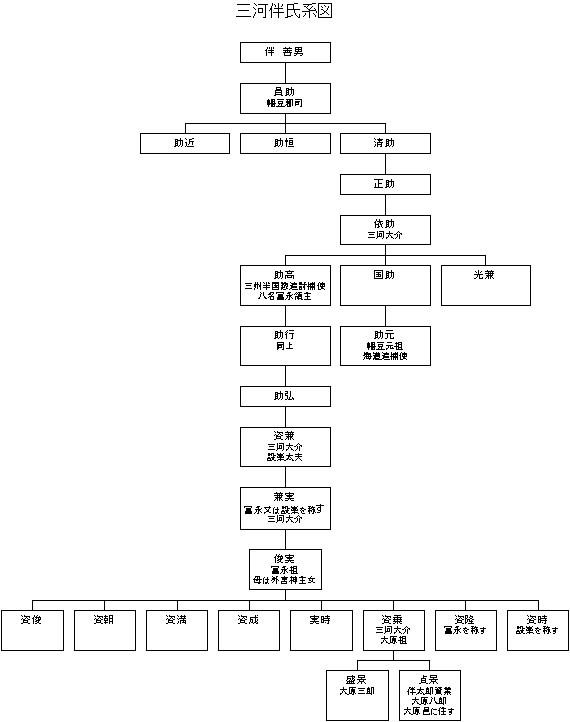

善男の後裔

伴善男と三河伴氏の繋がりは、善男が応天門の変で失脚し配流された先が伊豆の国であったことに端を発している。どうして子供が生まれたのかについて、いくつかの説がある。三河富永氏系図では、配流の途中に三河の国に逗留した時に大伴常盛の娘との間に生まれたとしているし、山岡氏系図では、「年を経て赦免あり。三河の国に至り、幡豆郡の郡司大伴常盛が家に入、其女を妻とす。」としている。生まれた子の名前は員助(かずすけ)である。また、甲賀平松氏の系図では、その員助の兄(弟としている系図もある)善平をあげ、それが始祖となっている。とにかく、善男の後裔を名乗る氏族は大変多く、鶴岡八幡社職家のほか、近江、三河、甲斐、大隅などにみられる。篠山氏系図は下記のとおり。

(復元者注)「伴党水党甲賀侍由緒書(国立公文書館蔵)」に基づく系図も作ってみた⇒こちら。

この点は検証が必要

この点は検証が必要

大伴常盛

三河大伴氏の研究者の一説に、宝亀4年(773)大伴宿祢良雄が三河国司に任命されており、伴善男も弘仁14年(822)までは大伴宿祢善男であったことから、後に伴善男に変容したのではないかという見解がある。常盛はこの大伴宿祢良雄と関係があるのではないかとの説である。

当否はおくとして、大原氏や平松氏を伴氏系図に繋げるには無理がある。それよりも、富永氏設楽氏と大原氏のつながりが真実なのかどうかに関心が向く。系図の結節点として、「資乗」とその子「貞景」「盛景」に視点を当てたい。

当否はおくとして、大原氏や平松氏を伴氏系図に繋げるには無理がある。それよりも、富永氏設楽氏と大原氏のつながりが真実なのかどうかに関心が向く。系図の結節点として、「資乗」とその子「貞景」「盛景」に視点を当てたい。